Lesezeit: 12 Min.

Führungskräfte im Gesundheitswesen benötigen ein fundiertes Verständnis der Dokumentation im Krankenhaus. Dokumentationsprozesse beeinflussen die Patientenversorgung, sowie Wirtschaftlichkeit, Personalbindung und Innovationsfähigkeit.

Effiziente Dokumentationssysteme und strukturierte Daten beeinflussen direkt den ROI digitaler Transformationen. Kenntnis der Anforderungen ermöglicht gezielte Investitionen und sichert Wettbewerbsvorteile.

Die Behandlungsdokumentation ist zentral im Gesundheitswesen – sie sichert Patientensicherheit, Qualität und bildet die Grundlage für Abrechnung und Forschung. Für medizinisches Personal stellt sie jedoch eine der größten Herausforderungen dar.

Dieser Beitrag behandelt die Anforderungen an die Krankenhausdokumentation, zeigt Daten zur Arbeitsbelastung, präsentiert moderne Lösungen und diskutiert die Bedeutung im Digitalisierungskontext.

Inhaltsverzeichnis

- Strukturierte Dokumentation als Motor für bessere Klinikprozesse

- Behalten Sie den Überblick:

Die wichtigsten Gesetze und regulatorischen Anforderungen für die Dokumentation im Krankenhaus - Arbeitsbelastung durch Dokumentation und Bürokratie: Aktuelle-Zahlen

- Dokumentation im Krankenhaus: Reformen und Entwicklungen

- Dokumentation im Krankenhaus im Spannungsfeld der Herausforderungen

- Ausblick: Wie sieht die Zukunft der medizinischen Dokumentation aus?

Strukturierte Dokumentation als Motor für bessere Klinikprozesse

Die Dokumentation Krankenhaus umfasst alle medizinischen Aufzeichnungen, die im Rahmen der Behandlung von Patientinnen und Patienten entstehen. Sie dient primär der Sicherstellung einer lückenlosen, nachvollziehbaren und qualitätsgesicherten Versorgung. Dokumentationspflichten sind in Deutschland gesetzlich geregelt, unter anderem im Sozialgesetzbuch V (SGB V) sowie in berufsrechtlichen Vorgaben der Landesärztekammern.

Die Dokumentation erfüllt dabei mehrere zentrale Funktionen:

Versorgungsnachweis

Sie dokumentiert Diagnosen, Therapien, Verläufe und Ergebnisse und ist damit Grundlage für die Weiterbehandlung und die interdisziplinäre Zusammenarbeit.

Rechtssicherheit

Sie schützt Behandelnde und Einrichtungen vor haftungsrechtlichen Risiken, da sie den Verlauf und die getroffenen Entscheidungen nachvollziehbar macht.

Abrechnung und Wirtschaftlichkeit

Sie bildet die Basis für die Abrechnung mit den Kostenträgern (GKV, PKV), insbesondere im DRG-System und künftig im Rahmen des Vorhaltebudgets.

Qualitätssicherung und Forschung

Sie ermöglicht die Auswertung von Behandlungsdaten für interne und externe Qualitätssicherung sowie für wissenschaftliche Studien.

Behalten Sie den Überblick:

Die wichtigsten Gesetze und regulatorischen Anforderungen für die Dokumentation im Krankenhaus

Aktuell stehen Krankenhäuser vor der Herausforderung, eine Vielzahl gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben zu erfüllen. Dazu zählen das Patientenrechtegesetz (§ 630f BGB), das Sozialgesetzbuch V (SGB V) sowie die Qualitätsmanagement-Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA). Die Dokumentationspflicht umfasst die vollständige, zeitnahe und strukturierte Erfassung aller behandlungsrelevanten Daten, die mindestens zehn Jahre aufbewahrt werden müssen. Mit der Einführung der elektronischen Patientenakte (ePA) ab 2025 wird die einrichtungsübergreifende, interoperable Dokumentation zum Standard, wobei Datenschutz und IT-Sicherheit höchste Priorität haben.

Zukünftig verschärfen sich die Anforderungen weiter: Die Dokumentation muss zunehmend interoperabel, standardisiert (z.B. nach HL7 FHIR) und für automatisierte Auswertung geeignet sein. Künstliche Intelligenz (KI) und Automatisierung werden verstärkt eingesetzt, um Routineaufgaben wie Codierung, Arztbriefschreibung oder Qualitätsberichte zu übernehmen. Gleichzeitig wächst der Druck, die Dokumentationslast für medizinisches Personal durch smartere, nutzerzentrierte Systeme zu reduzieren. Die Nutzung strukturierter Dokumente und die Integration von Entscheidungsunterstützungssystemen (Clinical Decision Support) werden zum neuen Standard, um Fehler zu vermeiden und die Versorgungsqualität zu steigern.

Zentrale gesetzliche Grundlagen für die Dokumentation im Krankenhaus

Die Behandlungsdokumentation im Krankenhaus wird durch verschiedene Gesetze, Verordnungen und berufsrechtliche Regelungen bestimmt, die eine lückenlos nachvollziehbare Versorgung sowie die Erfülung (datenschutz-)rechtlicher sowie Anforderungen zum Ziel haben. Je nach Anwendungsbereich können auch das Medizinproduktegesetz (MPG) und weitere Spezialgesetze spezifische Dokumentationspflichten vorsehen.

§ 630f BGB – Patientenrechtegesetz

Zentrale Grundlage für die Dokumentationspflicht. Verpflichtet zur Führung einer Patientenakte (papierbasiert/elektronisch) mit zeitnaher, vollständiger Erfassung aller wesentlichen Maßnahmen wie Anamnese, Diagnosen, Befunde und Einwilligungen. Aufbewahrungsfrist: mindestens zehn Jahre.

SGB V – §§ 301 und 137

Regelt die elektronische Übermittlung von Abrechnungsdaten und Qualitätssicherungsanforderungen. Krankenhäuser müssen strukturierte Qualitätsberichte erstellen und an Qualitätssicherungsverfahren teilnehmen, um Transparenz für Patient:innen und Zuweisende zu schaffen.

Landesberufsordnungen

Konkretisieren die ärztliche Dokumentationspflicht bezüglich Vollständigkeit, Nachvollziehbarkeit und Vertraulichkeit. Fokus auf Datenschutz, Integrität und Nachweisbarkeit der Urheberschaft, besonders bei elektronischer Dokumentation.

DSGVO und PDSG

Die DSGVO bildet die europäische Datenschutzgrundlage für personenbezogene Daten. Das PDSG regelt spezifische Anforderungen für Patientendaten, besonders im Kontext der ePA. Krankenhäuser müssen technische und organisatorische Maßnahmen zum Datenschutz implementieren.

G-BA-Richtlinien

Der G-BA gibt verbindliche Qualitätssicherungs- und Managementrichtlinien vor. Krankenhäuser müssen strukturierte Qualitätsberichte erstellen und an datengestützten Qualitätssicherungsverfahren teilnehmen, was eine standardisierte Dokumentation voraussetzt.

Weitere relevante Regelungen

Die ePA wird ab 2025 zum Standard für einrichtungsübergreifende Dokumentation. Das KHVVG setzt Impulse für Qualitätssteigerung und Entbürokratisierung, ohne grundlegende Dokumentationspflichten zu ändern.

Arbeitsbelastung durch Dokumentation und Bürokratie: Aktuelle Zahlen

Die Arbeitsbelastung durch Dokumentation Krankenhaus ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Aktuelle Studien und Umfragen belegen die enorme Bürokratielast:

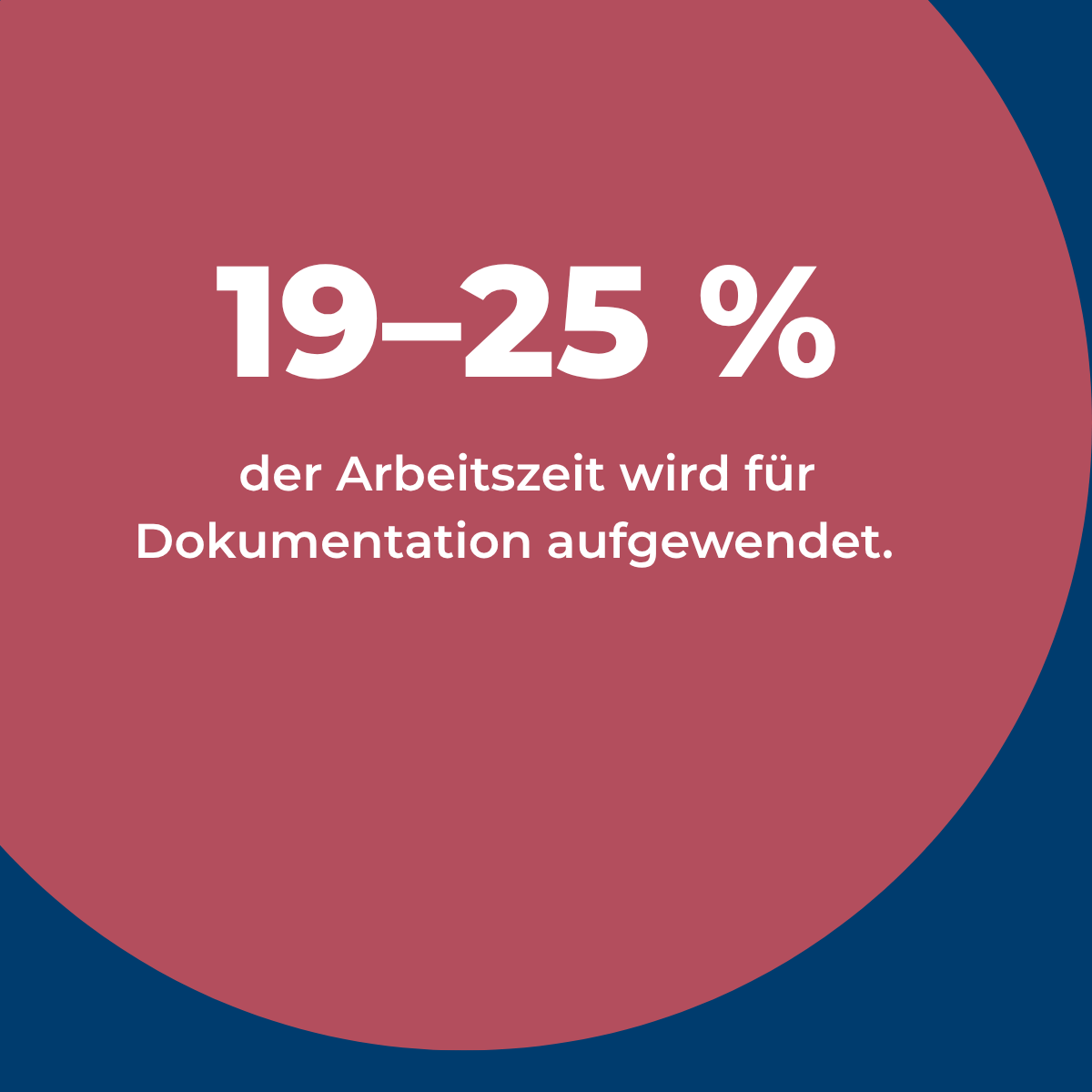

Ärztinnen und Ärzte in Deutschland verbringen durchschnittlich (!) 19–25 % ihrer Arbeitszeit mit Dokumentationsaufgaben. In einer Beobachtungsstudie lag die tägliche Dokumentationszeit bei durchschnittlich 93 Minuten (19,4 %), bei Internistinnen und Internisten sogar bei 120 Minuten (25 %). Die direkte patientenbezogene Arbeitszeit (ohne OP) lag mit 34 Minuten deutlich darunter (Schröder G, Pawliczek L, Glass Ä. & Schober H.C., 2024).

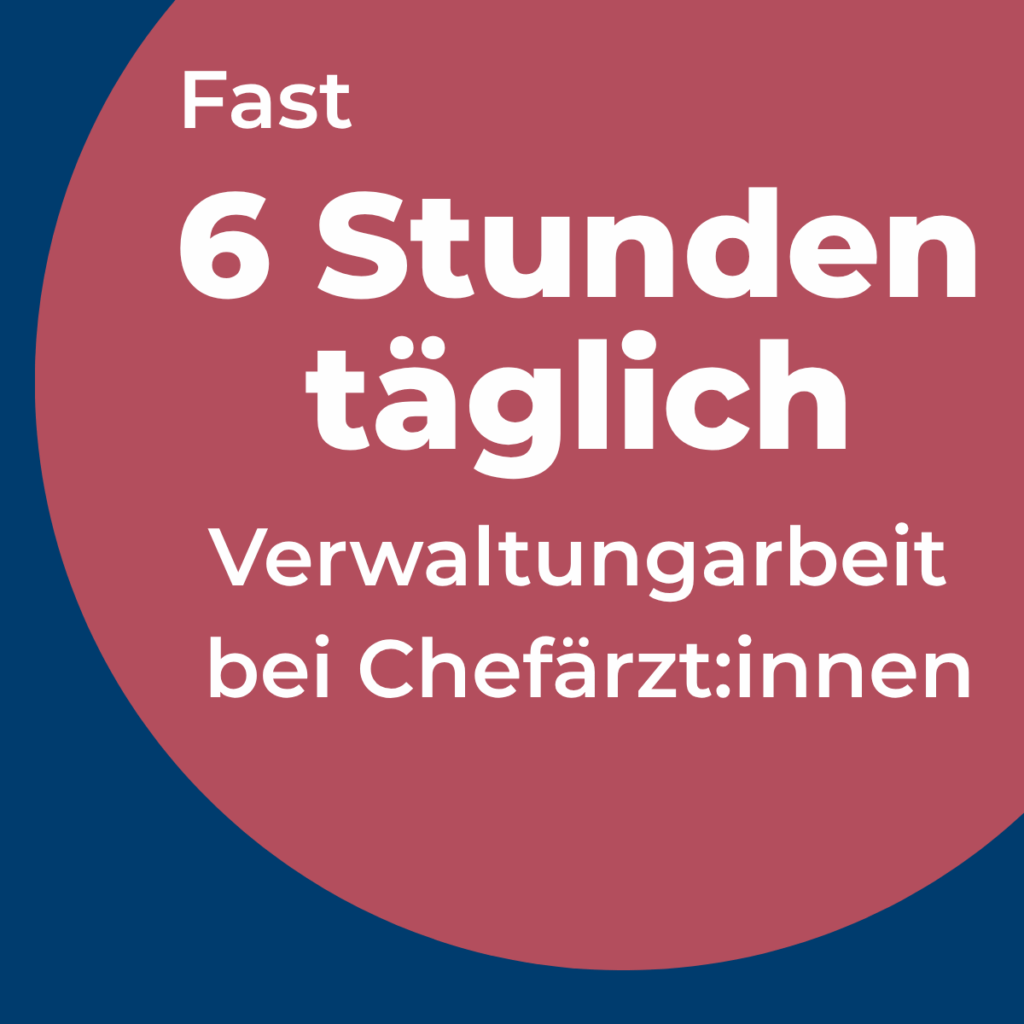

Chefärzt:innen gaben 2024 in einer Umfrage des Marburger Bundes sogar an, knapp 6 Stunden täglich für nicht-ärztliche, administrative Aufgaben aufbringen zu müssen. Drei Viertel der Regelarbeitszeit entfallen somit auf Verwaltung und Bürokratie (Oberarzt-Umfrage des Marburger Bundes NRW/RLP September 2024).

Die hohe Dokumentationslast hat weitreichende Folgen für die Belegschaft und die Gesamtorganisation (Oberarzt-Umfrage des Marburger Bundes NRW/RLP September 2024):

Burnout und Unzufriedenheit

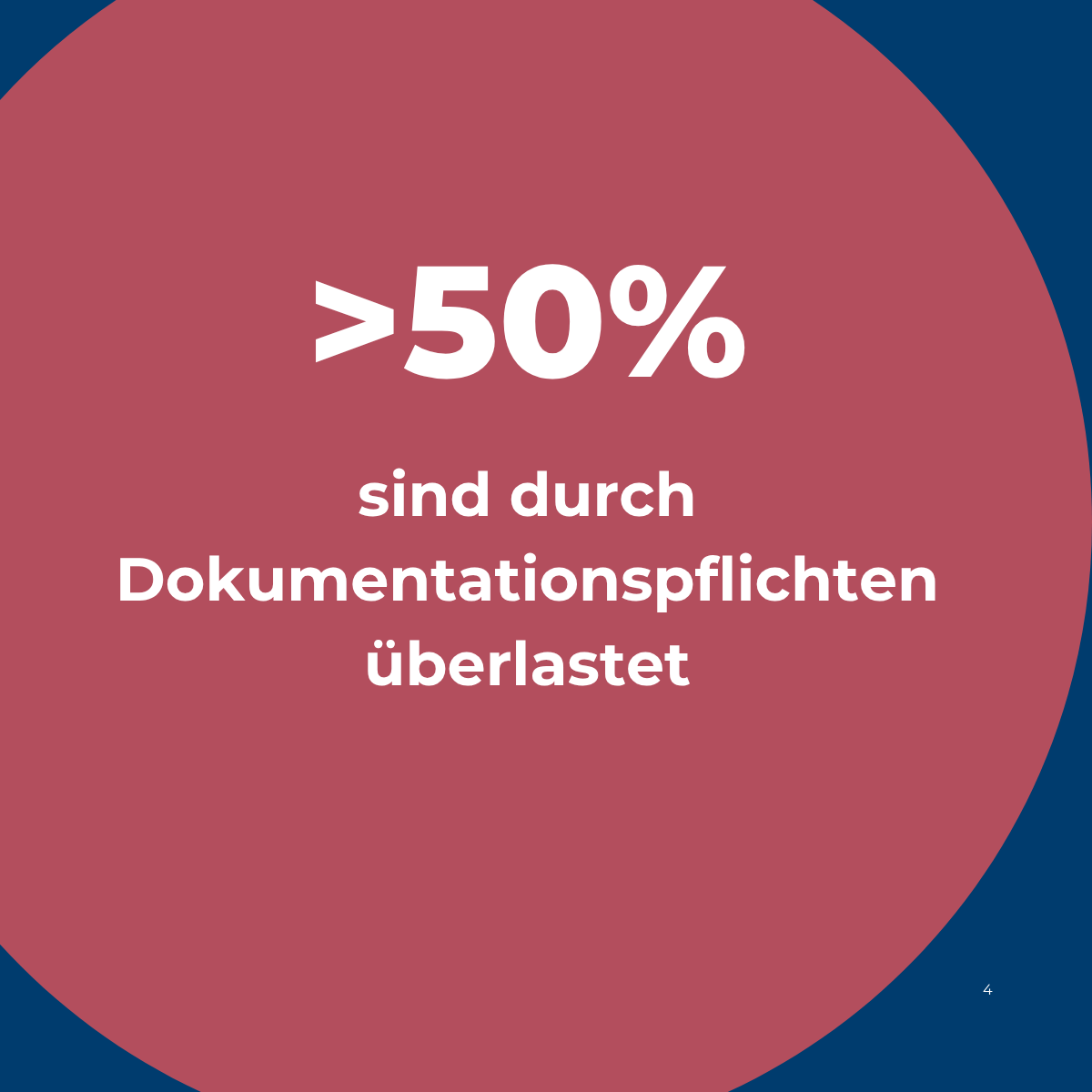

Über die Hälfte der befragten Ärztinnen und Ärzte geben an, dass die Dokumentationspflichten maßgeblich zur Arbeitsüberlastung und zum Burnout beitragen. Viele berichten, dass sie ihre Arbeit häufig mit in den Feierabend oder das Wochenende nehmen müssen

Weniger Zeit für Patientinnen und Patienten

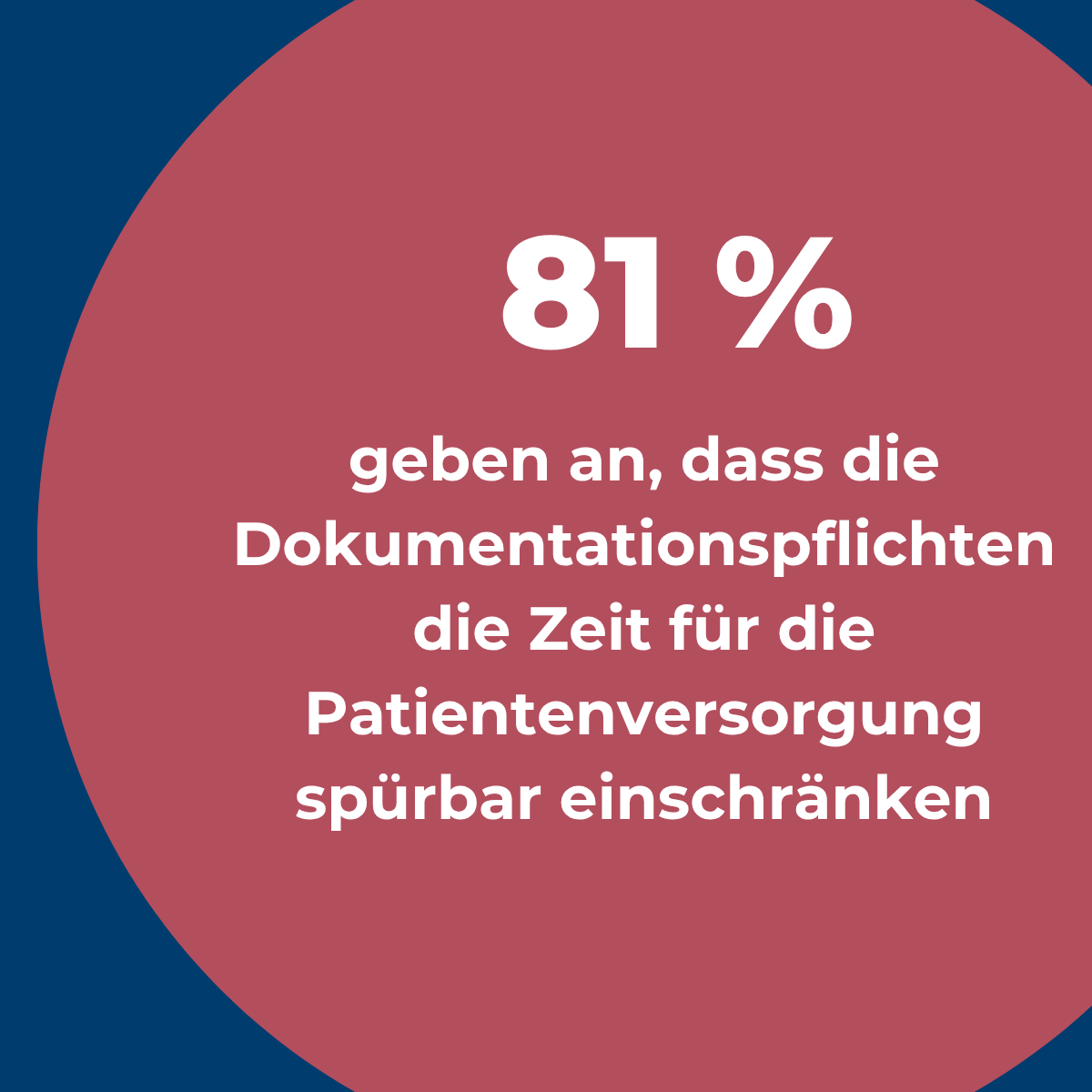

81 % der Ärztinnen und Ärzte geben an, dass die Dokumentationspflichten die Zeit für die Patientenversorgung spürbar einschränken. Das hat wiederum Folgen für die Weiterbehandlung und die Arbeitszufriedenheit.

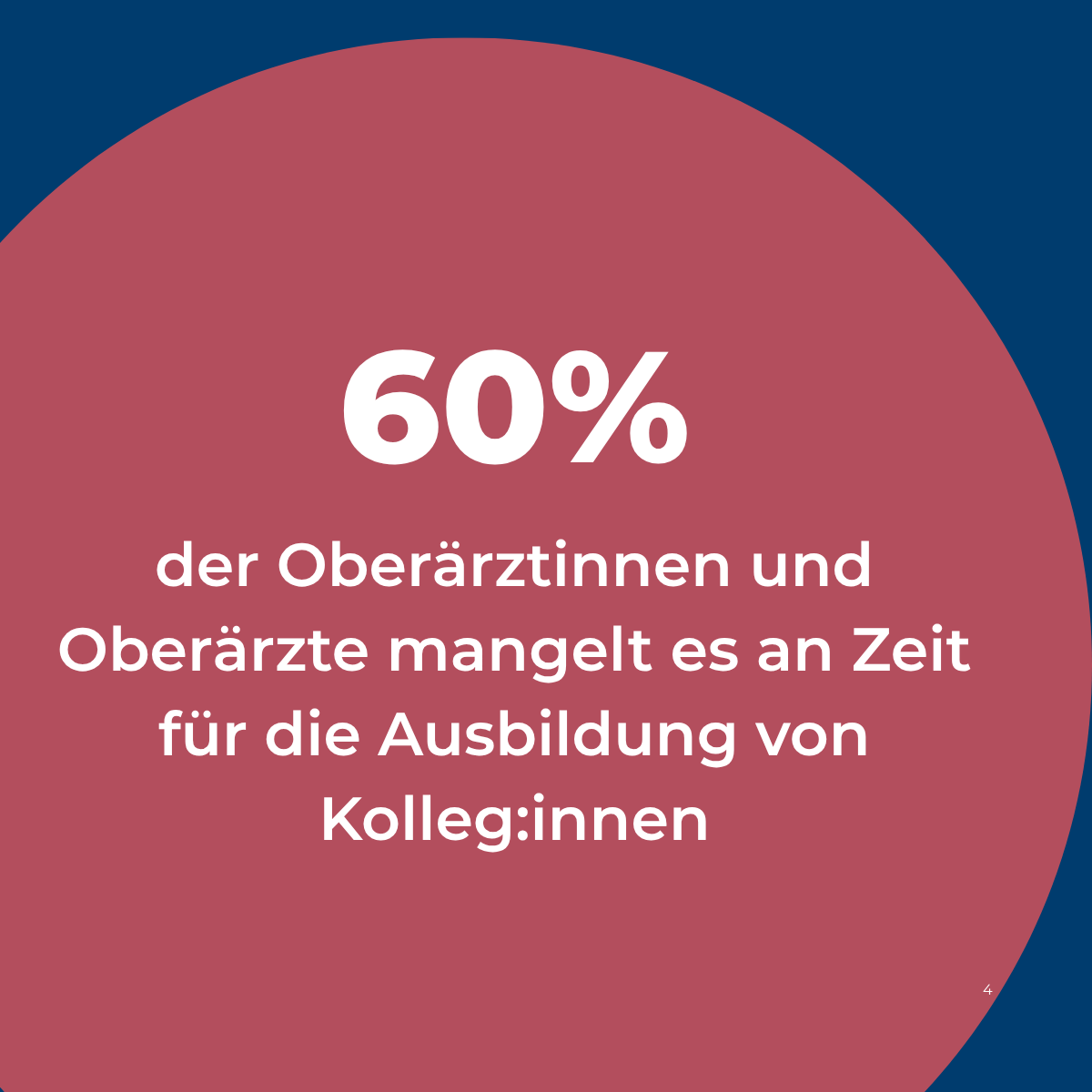

Kaum Zeit für die Ausbildung von Ärzten und Ärztinnen in Weiterbildung

Fast 60% der befragten Oberärztinnen und Oberärzten gaben an, selten oder nie Zeit für die Ausbildung von Kolleg:innen zu haben. Auch die Zeit für die eigene Weiterbildung fehlt häufig.

Das große Ziel: Moderne Systeme und strukturierte Daten für bessere Versorgung und Entlastung des Personals

Von der Papierakte zum digitalen Dokumentationssystem

Die Digitalisierung hat die Dokumentation im Krankenhaus grundlegend verändert – und umgekehrt. Während früher papierbasierte medizinische Aufzeichnungen dominierten, setzen heute nahezu alle deutschen Krankenhäuser auf elektronische Dokumentationssysteme bzw. Krankenhausinformationssysteme (KIS). Diese integrieren sämtliche klinischen, pflegerischen und administrativen Prozesse und sind der Dreh- und Angelpunkt für relevante Informationen rund um die Behandlung.

Digitale Systeme ermöglichen auch strukturierte Dokumentenablagen bzw. das strukturierte Speichern von Daten. Das Ideal: standardisierte, digital erfasste medizinische Informationen, strukturiert, interoperabel, eindeutig und nachvollziehbar abgelegt. Eine multizentrische Studie zeigte, dass strukturierte und standardisierte Dokumentation die Qualität medizinischer Aufzeichnungen signifikant verbessert: Der Qualitätswert stieg von 64,4 (unstrukturiert) auf 77,2 (strukturiert) auf einer Skala von 0 bis 100. Strukturierte Notizen waren dabei zwar länger, aber klarer und präziser, was sowohl der Patientensicherheit als auch der Datenqualität zugutekommt (Ebbers et. al., 2022).

Diese grundlegenden Vorteile bringt digitale und strukturierte Dokumentation mit:

- Effizienzsteigerung

Standardisierte Eingabemasken und Textbausteine reduzieren den Zeitaufwand für Routineaufgaben und minimieren Fehlerquellen – gleichzeitig wird das Personal entlastet und in seiner Arbeit unterstützt. - Datenqualität

Strukturierte Daten sind besser auswertbar, unterstützen die Qualitätssicherung und ermöglichen sekundäre Nutzungen wie Forschung oder automatisierte Abrechnung. - Interoperabilität

Durch internationale Standards wie HL7 FHIR oder SNOMED CT können strukturierte Dokumente systemübergreifend ausgetauscht werden. - Rechtssicherheit und Nachvollziehbarkeit

Die lückenlose, strukturierte Erfassung aller Behandlungsschritte erleichtert die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben.

Dokumentation im Krankenhaus: Reformen und Entwicklungen

Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz (KHVVG)

Mit dem zum 1. Januar 2025 in Kraft getretenen Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz (KHVVG) sollen die Finanzierung und die Qualität der stationären Versorgung verbessert und Fehlanreize im DRG-System abgebaut werden. Ein zentrales Ziel ist die Entbürokratisierung und die finanzielle Entlastung der Kliniken. Das neue Vorhaltebudget sieht vor, dass 60 % der Vergütung für das Vorhalten von Leistungsangeboten gezahlt werden, unabhängig von der Fallzahl. Dies soll den Dokumentationsdruck bei der Abrechnung senken und die Konzentration auf die Versorgung fördern.

Elektronische Patientenakte (ePA)

Die ePA wird ab 2025 flächendeckend eingeführt. Sie ermöglicht die einrichtungsübergreifende, strukturierte Dokumentation und den Austausch medizinischer Aufzeichnungen. Die ePA ist ein wichtiger Baustein der Digitalisierung und soll Doppeluntersuchungen vermeiden, die Behandlungsqualität steigern und die Effizienz erhöhen. Auch hier vereinfachen Sprachsteuerung und Spracherkennung die Handhabung und Dokumentation.

Innovationen und Interoperabilität

Moderne Dokumentationssysteme setzen auf KI-basierte Spracherkennung, automatisierte Textbausteine, mobile Anwendungen und standardisierte Schnittstellen (z.B. FHIR, SNOMED CT). Gleichzeitig ist die Krankenhaus-IT hoch schützenswert und es besteht neben den Möglichkeiten für Cloud-Software auch Bedarf nach lokal installierten Lösungen (On-Prem) für maximale Sicherheit im lokalen Netzwerk.

Spracherkennung und digitales Diktat

Entlasten die Ärztinnen und Ärzte grundsätzlich bei der Dokumentation und Arztbriefschreibung. Ins KIS integrierte und benutzerfreundliche Systeme führen zu immensen Zeitgewinnen, die der Versorgung und Arbeitszufriedenheit zugute kommen.

Dokumentation im Krankenhaus im Spannungsfeld der Herausforderungen

Trotz aller Fortschritte bleibt die Dokumentation Krankenhaus ein Balanceakt zwischen gesetzlicher Pflicht, Qualitätssicherung, Abrechnungsanforderungen und Entlastung der Mitarbeitenden. Die größten Herausforderungen sind:

- Personalmangel vs. Vorteile detaillierter Dokumentation

Der Mangel an Ärztinnen, Ärzten und Pflegekräften verschärft die Belastung durch Dokumentationspflichten weiter – gleichzeitig profitiert das vorhandene Personal sowie die Behandlungsqualität von lückenloser und transparenter Dokumentation. - Komplexität der Anforderungen vs. Datennutzbarkeit

Die Vielzahl an Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien macht die Dokumentation aufwendig – gleichzeitig sind regulatorische Vorgaben bspw. zu Interoperabilität notwendig, um Daten für Behandlung und Gesundheitsforschung wirklich nutzbar zu machen. - Digitalisierungslücken vs. Anspruch an moderne Medizin

Noch immer existieren Medienbrüche und Insellösungen, die eine durchgängige, strukturierte Dokumentation erschweren. Auch die IT-Ausstattung in Kliniken sowie die Nutzung moderner Hardware und Infrastruktur ist nicht flächendeckend gegeben. Gleichzeitig können moderne Häuser mit ansprechendem Arbeitsumfeld im Kampf um medizinisches Personal Vorteile verzeichnen.

Ausblick: Wie sieht die Zukunft der medizinischen Dokumentation aus?

Die Zukunft der medizinischen Dokumentation ist digital, interoperabel und zunehmend automatisiert. Die elektronische Patientenakte (ePA) wird zum zentralen Daten-Hub, in dem strukturierte medizinische Aufzeichnungen aus allen Sektoren zusammenlaufen. Künstliche Intelligenz unterstützt nicht nur bei der Erfassung, sondern auch bei der Analyse und Interpretation medizinischer Daten. Dokumentationssysteme werden stärker workflow-orientiert, arbeiten mit Spracherkennung und KI-gestützten Assistenten, die administrative Tätigkeiten automatisieren und die Interaktion mit dem System vereinfachen. Standards wie HL7 FHIR und SNOMED CT sorgen für einen reibungslosen Datenaustausch zwischen verschiedenen Systemen und Sektoren.

Für Führungskräfte bedeutet dies: Investitionen in flexible, vertrauenswürdige Dokumentationssysteme, die Interoperabilität und Automatisierung ermöglichen, sind entscheidend. Gleichzeitig bleibt der Mensch im Mittelpunkt – Systeme müssen so gestaltet sein, dass sie das Personal entlasten und die Versorgungsqualität steigern.

Die Fähigkeit, Daten effizient zu nutzen – für Versorgung, Steuerung, Qualitätssicherung und Forschung – wird zum Schlüsselfaktor für den Erfolg im Gesundheitswesen der Zukunft.

Sie haben Fragen oder wünschen eine Beratung?

Schreiben Sie uns gern – wir stehen mit Rat und Tat zur Seite.

Entdecken Sie unsere Lösungen für medizinische Spracherkennung – ob Cloud oder On-Prem, wir beraten Sie gern zu Ihrem Use Case!

Nutzen Sie ganz einfach unsere Cloud Lösung für Spracherkennung in Ihrer Windows-Umgebung, im KIS und andere wichtige Anwendungen wie Office-Tools!

Wechseln Sie flexibel zwischen digitalem Diktat und Spracherkennung bei lokalem Hosting mit SpeaKING!